たまこ

たまこ今回は、十干の本質についてまとめていきます!

今まで四柱推命学んできたことは、すごく浅くて間違った知識だったということに気が付き、改めて四柱推命について学んでいます。

多くの書籍や教室では、十干は生じる関係は良くて、剋す関係は良くないと教わると思います。

十干をきちんと理解していれば、相性占いで

「私は彼を剋してしまうから相性が悪いんだわ」

「あの人は私を剋す十干だから攻撃してくるんだわ」

といった、浅い判断はなくなります。

人を幸せに導けるならどんな占いでも良いと思いますが、正しいものを学ぶと、腑に落ちますし、より楽しく学べます。

様々な解釈の仕方があるので、今回の記事も参考程度に考えて頂ければと思います。

陰陽五行説の確認

陰陽五行説は、宇宙の現象事物を陰と陽との働きによって説明する陰陽説と、この世の万物は木火土金水の5つの元素が互いに影響し合って成り立っている五行説が組み合わさったものです。

この陰陽五行説は、医学や哲学、宗教、科学など様々な分野に影響を与えています。

占いにおいて易が大宇宙をあらわしたものだとしたら、四柱推命は小宇宙(人間)を表しているのではないかと考えます。

5つの元素を陰と陽に分け、自然界を表したものが甲乙丙丁戊己庚辛壬癸の十干です。

| 陽(兄) | 陰(弟) | |||

|---|---|---|---|---|

| 木 | 甲(きのえ) | 大木 | 乙(きのと) | 草花 |

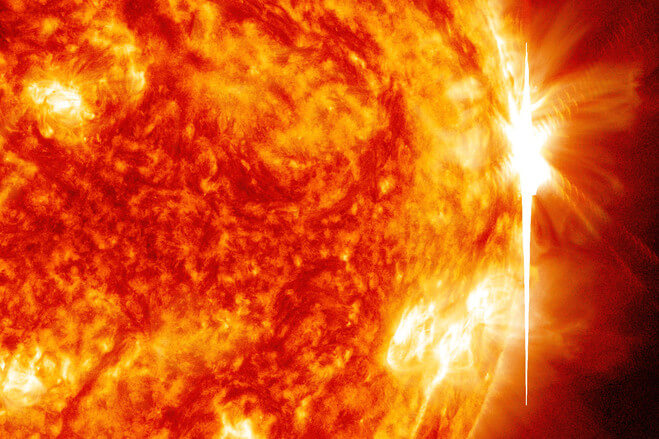

| 火 | 丙(ひのえ) | 太陽 | 丁(ひのえ) | 人工の火 |

| 土 | 戊(つちのえ) | 山岳 | 己(つちのと) | 田畑 |

| 金 | 庚(かのえ) | 斧、鉱石 | 辛(かのと) | 宝石 |

| 水 | 壬(みずのえ) | 大海、大河 | 癸(みずのと) | 雨 |

陽にはきのえ、ひのえ…と「え」が付き、陰の方はつちのと、かのと…と「と」がついているのが分かると思います。

実は、兄は「え」、弟は「と」とも読みます。

なので、陽のお兄ちゃんグループは「え」が付き、陰の弟グループは「と」が付くんだなと覚えておくとわかりやすいでしょう。

| 相生 | 相剋 |

|---|---|

| 木が火を生じる 火が土を生じる 土が金を生じる 金が水を生じる 水が木を生じる | 木が土を剋す 火が金を剋す 土が水を剋す 金が木を剋す 水が火を剋す |

「相生」「相剋」以外にも「比和」「相侮(反剋)」「相乗」があります。

- 比和(ひわ):木と木、火と火など同じ五行のものを比和という

- 相侮(そうぶ)・反剋:逆に剋されることです。

- 相乗(そうじょう):相剋が過剰になることです。

学説的にはこのように言われていますが、四柱推命で命式を鑑定する場合、単純に上記の相生相剋で判断していいのか自然界に当てはめて、判断をしてみます。

木質(甲・乙)の相生相剋

陽の木質は甲、陰の木質は乙、木生火、木剋土の関係ができます。

甲は大木、乙は草花ですが、本当に火を生むのか、土を剋すのか、細かく見ていきます。

木質は火質を生じるのは本当?

木はすり合わせると燃えるので木生火と言われています!

では、木から火が生まれるかどうか、わかりやすいようにイメージしてみます。同じ火質でも丙か丁で大きく違いが出てきます。

皆でキャンプをしていて、焚火をしていたとします。焚火なら人工火(丁)です。

「火が弱くなってきたから何か燃料持ってきて」となり、雑草(乙)を摘んで燃やそうとしました。

しかし「雑草は燃えなくはないけど、ちょっと草だと弱いかな・・・」と言われてしまいました。

しかも、きれいに咲いてる花も混ざっていて「せっかく咲いてたのにかわいそう!」と怒られてしまいました。

どうやら、火を燃え上がらせるには薪(甲)が有力だったようです。

欲を言うと、甲と薪にするには庚が必要になります。甲丁庚はセットで天干にあると◎です。

藁焼きとか香草焼きをイメージするなら乙でも良いかもしれませんが、一般的な木生火は乙では足りないと言えそうです。

では、丙についてはどうでしょう?

「今日は曇ってて日が出てないね。太陽(丙)を生じたいから燃料持ってきて!」となりますか?

太陽(丙)は木を使わなくても勝手に燃えていますね。

もし、木や花で太陽を生じようとしたら、もはやなんかの儀式になってしまいます。

逆に木と花が育つには太陽が必要なので、丙生甲乙という反生関係の方がイメージでは正しいと言えそうです。

木生火の関係まとめ

| 甲 | 乙 | |

|---|---|---|

| 丙 | 甲は植物なので丙があると◎ 甲が過多のとき、丙に洩らすのは◎ 夏場、水不足のときは丙は✕ | 乙は植物なので丙があると◎ 夏場、水不足のときは丙は✕ |

| 丁 | 甲は丁を生じる 甲を薪にするため庚があると◎ | 乙は丁を生じない |

木質は土質を剋すのは本当?

木は土から養分を吸い取るので木剋土と言われています!

富士山のような大きな山(戊)にタンポポ(乙)を植えて「やばい栄養が吸い取られる~」となりますか?

大きな大木(甲)が何万本も生えてる状態であれば、養分は吸い取られるかもしれませんが、一輪の花(乙)程度であれば、痛くもかゆくもないかと思います。

乙では戊は大輪の花でないと剋せないと言えそうです。

乙が剋すなら湿土の己です。

また、砂漠のような大地(己)に木や花を植えても、吸い取る養分がなければ枯れてしまうので、逆に剋されてしまいます。もし戊や己を剋すならでかくて強い大木(甲)が必要になってきます。

木剋土の関係は、ある程度の水分と太陽がある環境において甲剋土が当てはまると言えそうです。

ただし、甲が多すぎて相乗となると、土の養分も足りず、生い茂っていると日の光も届かなくなるので、甲が弱まることになります。

洪水のような命式には甲が多くても吉に働きますが、そうでない場合は庚で伐採してあげる必要があります。

木剋土の関係まとめ

| 甲 | 乙 | |

|---|---|---|

| 戊 | 甲は戊を剋す | 乙は戊を剋せない 無力状態 |

| 己 | 甲と己は干合 | 乙は己(湿土)を剋す |

火質(丙・丁)の相生相剋

陽の火質は丙、陰の火質は丁、火生土、火剋金の関係ができます。

丙は太陽、丁は人工の火ですが、本当に土を生むのか、金を剋すのか、細かく見ていきます。

火質は土質を生じるのは本当?

木が燃えて灰⇢土となるため火生土と言われています!

太陽(丙)は物を燃やさないので、太陽(丙)は土を生む存在とは言えなそうです。

火生土は丙ではなく、丁の方と言えるでしょう。山は噴火したものが積もって山(戊)になりますし、木(甲)が燃えて灰にって地面(己)に還るのも火(丁)です。

では、土を生まない太陽(丙)は何の役割かというと、地面を乾かしたり、草花を育てるような役割があります。(己土用印)

大雨でぐちゃぐちゃの畑を「火を熾して乾かそう」「水たまりを火で蒸発させよう」とは思いません。地面を乾かすとなったら太陽(丙)が必要です。

ただ、カンカン照りが続くと、今度は地面が乾きすぎて草木や作物は枯れてしまうので、どんな環境なのかで、丙の必要性が変わります。

火生土だから相性が良いといった判断ではなく、情景をイメージした上で関係が良し悪しを判断しましょう。

火生土の関係まとめ

| 丙 | 丁 | |

|---|---|---|

| 戊 | 丙は戊を燥土にする | 丁は戊を少し生じるが力にならない |

| 己 | 丙は己を生じる(己土用印) | 丁は己を少し生じるが力にならない 丁は弱まる |

己土用印:万物を生成すること

火質が金質を剋すのは本当?

火は金属を溶かしてしまうため火剋金と言われています!

金質は剋されるからと言って火質がイヤな存在なのかと言うと、一概にそうとは言えません。

日(丙)なのか火(丁)なのか、鉱石(庚)なのか、宝石(辛)なのかで影響度合いが変わります。

まず、太陽(丙)は金属を溶かせません。なので太陽(丙)では庚も辛も剋すことはできないと言えます。

金属を溶かすなら人工火(丁)だけです。溶けて形を変えるのは、庚だけですから、丁剋庚が有力と言えます。

剋すと言っても、庚は斧や剣や金属の部品など、形を変えて役に立つアイテムが生まれるので、庚にとっては丁に剋されることが重要と言えるます。

叩かれ、剋されるような環境の方が丁剋庚が活きてくると言えます。

もう少し欲を言うと、火を燃やし続けるには甲が必要なので、天干に庚甲丁が揃っていると◎でしょう。

火剋金の関係まとめ

| 丙 | 丁 | |

|---|---|---|

| 庚 | 丙は庚を剋せない | 丁は庚を剋す 丁過多だと溶金になる |

| 辛 | 丙は辛と干合 | 丁は辛を剋す |

土質(戊・己)の相生相剋

陽の土質は戊、陰の土質は己、土生金、土剋水の関係ができます。

戊は山岳、己は田畑や大地ですが、本当に金を生むのか、水を剋すのか、細かく見ていきます。

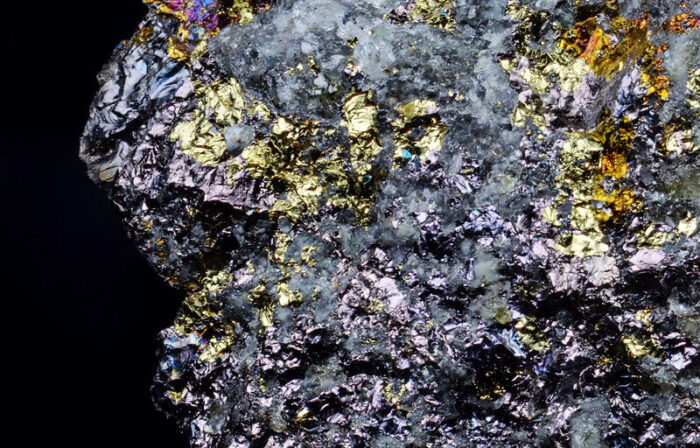

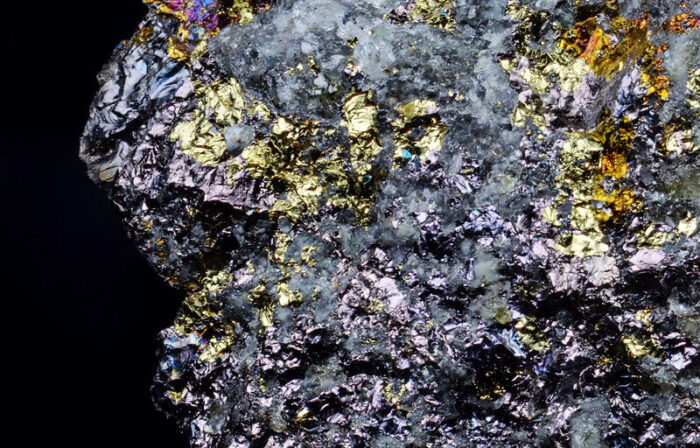

土質が金質を生じるのは本当?

土生金は土の中から金属が生まれるため土生金と言われている

これは正しいと言えそうです。

ただ、細かいことを言うと、地面の中であらゆる化学変化が起きて固体となり、山や地面から掘り出されます。鋼鉄(庚)や宝石(辛)は、どちらも同じ鉱石で、溶液、ガス、熱水の状態などによって種類が分かれます。

なので、一概に山(戊)や大地(己)があるから必ず鉱物が生まれるというわけではなく、噴火して、冷やされて行く過程で様々な環境の条件がそろって鉱石が生まれます。

要は、パサパサの土ではなく、熱や水分量が重要になります。熱過ぎても、冷た過ぎてもダメと言うことです。

また土まみれであれば埋金状態なので、土を洗い流す必要もあるでしょう。

金属(庚・辛)を生むには火山(戊丁)噴火する→水で冷やされる&土を洗い流す(壬)といった過程が必要なのではないかと考えられます。

土生金の関係まとめ

| 戊 | 己 | |

|---|---|---|

| 庚 | 戊(湿土)は庚を生じる | 己(湿土)は庚を生じる |

| 辛 | 戊(湿土)は庚を生じる | 己(湿土)は辛を生じる |

土質が水質を剋すのは本当?

土剋水は土によって水が堰き止められたり、濁されたりするので土剋水と言われています!

また壬は濁るのが嫌なので己を嫌うことを己土濁壬ともいいます。

確かに水は流れが止まることや濁ることを嫌います。戊によって流れを止められたり、己によって濁されるのを嫌がります。なので、壬にとって土剋水は当てはまると言えそうです。

ただ癸にとってはいろんな見方ができるので、必ずしも剋してくる存在かと言うと、そうとも言えません。

山(戊)があることで大雨(癸)が降っても流れを調節してくれますし、乾いた大地(己)にとっては雨は農作物や草花を育てる存在なので、雨(癸)は必要な存在です。癸を水たまりと考えると、己は剋の関係と考えられます。

もし、大雨(癸)が降ったら、土砂崩れ(戊)が起きたり地面(己)がぐちゃぐちゃになってしまいますし、雪(癸)の降る冬の寒い季節は作物が育たないので、逆剋が起きやすい関係とも言えそうです。

土剋水の関係まとめ

| 戊 | 己 | |

|---|---|---|

| 壬 | 戊は壬を剋す | 己は壬を剋す 己土濁壬 |

| 癸 | 戊は癸と干合 | 己は癸を剋す |

金質(庚・辛)の相生相剋

陽の金質は庚、陰の金質は辛、金生水、金剋木の関係ができます。

庚は斧や剣、辛は宝石ですが、本当に水を生むのか、木を剋すのか、細かく見ていきます。

金質が水質を生じるは本当?

金生水は金属が冷えると水滴がつくため金生水と言われています!

庚は水を生じます。洞窟につららができて水がしたたり落ちてるのをイメージすると、金生水が成り立ってるのが分かりやすいかと思います。

宝石(辛)から水って滴り落ちることないので、辛は癸を生じる程度。

辛は壬を生じるには弱いですが、埋金のときは土を洗い流すのに壬が必要です。

ただし、壬が大過している場合は、辛のような小さな金属は沈むので✕

金生水の関係まとめ

| 庚 | 辛 | |

|---|---|---|

| 壬 | 庚は壬を生じる | 辛は壬によってきれいになるので反生 壬大過の場合は沈金になるのでNG |

| 癸 | 庚は癸を生じる | 辛は癸を剋す |

金質が木質を剋すのは本当?

金剋木は斧やのこぎりやハサミなどの金属が草木を切るため金剋木と言われています!

これは庚なら正しいと言えそうです。大木(甲)は斧やのこぎりで切られ、草花(乙)もハサミや草刈り機などで切られてしまいます。

辛は宝石や小さい金属なので、甲を掘ることはできても、剋すほどではありません。花(乙)なら小さいハサミ(辛)で切れるので、金剋乙の関係は成り立つと言えそうです。

ちなみに乙は庚と干合するから良い相性と思われがちですが、干合は条件がそろわないと化さないので、乙にとって庚は基本的に好ましくなありません。

大運で庚が回ったとき乙が関係してる部位の病気などが発覚するかもしれません。うちの夫は根っこのない枯れた乙があり、庚と辛が回った年に脂肪肝が発覚しました。

ちなみに、甲の場合は切られると薪として役に立つので、丁、甲、庚が揃うときは吉と言われています。

金剋木の関係まとめ

| 庚 | 辛 | |

|---|---|---|

| 甲 | 庚は甲を剋す | 辛は甲を剋せない |

| 乙 | 庚は乙を剋す | 辛は乙を剋す |

水質(壬・癸)の相生相剋

陽の水質は壬、陰の水質は癸、水生木、水剋火の関係ができます。

壬は海、癸は雨ですが、本当に木を生むのか、火を剋すのか、細かく見ていきます。

水質が木質を生じるのは本当?

水生木は水が草木を育てるために必要なため水生木と言われています!

木も草花も水が必要なのはわかります。

きれいなお花畑があったとして「水が必要だ!」といって大波(壬)でざっぱーんとでかい波(壬)が来たら全部流されてしまいます。なので草花を育てるには雨(癸)と言えます。

雨が大切なことはわかりましたが、植物が育つにも条件があります。

大雨で水が溢れたところや、寒くて雪が降ってるような環境では、植物は育ちません。必ず適度な太陽(丙)の温かさが必要です。

水生木の関係まとめ

| 壬 | 癸 | |

|---|---|---|

| 甲 | 壬は甲を生じない 壬大過の場合甲に洩らすと◎ | 癸は甲を生じる |

| 乙 | 壬は乙を浮き木、根腐れ | 癸は乙を生じる |

水質が火質を剋すのは本当?

水剋火は水は火を消してしまうため水剋火と言われています!

これも日(丙)なのか、火(丁)なのかによって変わります。

火(丁)は水があると一瞬で消えるので、どんなに少ない水でも嫌います。湿っているだけでも燃えないので、丁と癸は基本的にNGです。

ただ丁と壬は干合の関係なので、木質に化す命式であれば関係性は変わると言えます。基本的に丁は水があると力を発揮できないので、ない方が良いでしょう。

太陽(丙)の場合はどうでしょう。雨雲(癸)で太陽(丙)の力を弱めてしまうので剋の関係です。

ただ、甲乙戊己にとっては癸も丙も必要な存在なので、間接的に癸と丙はお互いが協力し合うことで周りを豊かにできる関係です。

丙が壬は両方が揃うと景色がきれいになるため相性が良いという意見があります。

水剋火の関係まとめ

| 壬 | 癸 | |

|---|---|---|

| 丙 | 壬は丙は相性が良いと言われる | 直接的な関係では癸は丙を剋す 草木を育てるには癸と丙が必要 |

| 丁 | 壬は丁と干合 | 癸は丁を剋す |

まとめ

命式の日干を相生相剋で見ても、腑に落ちない鑑定結果になってしまいます。日干の五行で判断するのではなく、日干の状態がどんな状態になっているか情景をイメージすることで、適切な判断ができるようになっていきます。

間違っても三柱推命や身強身弱の判断なしで鑑定をしないようにしていきましょう。

プロも御用達!性格診断はコレ1冊でOK!

私は何年も四柱推命や算命学を学んできましたが、性格や個性、運気の診断はゲッターズ飯田さんの五星三心占いで完結することに気が付いてしまいました。

陰陽五行のバランスを知りたい、時柱まで細かく見たいという方は、↓こちらもボリューミーでお勧めです。